Ein großes Dankeschön an Birgit Böllinger und ihren wunderbaren Literaturblog Sätze & Schätze: Sie hat mich gefragt, ob ich einen Beitrag in ihrer Reihe „Mein Klassiker“ schreiben möchte. Eine gute Gelegenheit für ein längst überfälliges weiteres Dankeschön: #MeinKlassiker (29): „Ich wollte nur mal Danke sagen“ – Ulrike Schäfer über Marie Luise Kaschnitz. Wer Sätze & Schätze noch nicht kennt: Es lohnt sich sehr, sich dort umzusehen und weiterzulesen! – Update 18.3.2018: Die Veröffentlichung dort ist nun schon über ein Jahr her. Da mein Dank immer noch gilt, sende ich ihn hier noch mal als Luftpost:

Wenn ich nur eine einzige Schriftstellerin nennen dürfte, die mich geprägt hat, dann wäre es Marie Luise Kaschnitz. Und wenn ich, stellvertretend für alle ihre Texte, nur einen einzigen nennen sollte, dann wäre es “Das dicke Kind”.

Es war Ende Januar, bald nach den Weihnachtsferien, als das dicke Kind zu mir kam.

Dieser erste Satz, wenn ich ihn heute lese, entwickelt noch den gleichen Sog wie damals, den ich bei so vielen ihrer Kurzgeschichten empfand.

Ich hatte in diesem Winter angefangen, an die Kinder aus der Nachbarschaft Bücher auszuleihen, die sie an einem bestimmten Wochentag holen und zurückbringen sollten. […] Das dicke Kind kam an einem Freitag oder Samstag, jedenfalls nicht an dem zum Ausleihen bestimmten Tag.

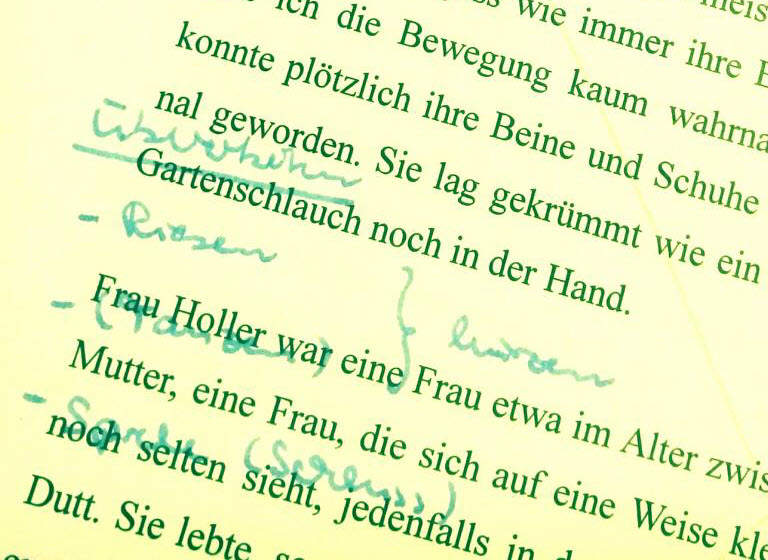

So einfach, so alltäglich. Fast alles normal, und ich spüre: Das dicke Kind kommt wie eine Heimsuchung. Ich spüre überhaupt eine Menge, was da gar nicht steht und doch mitschwingt. Satz um Satz zieht es mich weiter.

Es ist kaum möglich, den Inhalt der Geschichte wiederzugeben, ohne sie vollkommen zu banalisieren. Das dicke Kind, zunehmend lästig, ja verabscheut und schließlich gehasst, treibt die Ich-Erzählerin zum See, zum gefährlichen Eis bei Tauwetter, macht sie zur Zuschauerin eines Kampfes und einer Verwandlung und lässt sie schließlich selbst verwandelt zurückkehren.

An meinen Heimweg an diesem Abend erinnere ich mich nicht. Ich weiß nur, daß ich auf unserer Treppe einer Nachbarin erzählte, daß es noch jetzt ein Stück Seeufer gäbe mit Wiesen und schwarzen Wäldern, aber sie erwiderte mir, nein, das gäbe es nicht.

Was auch immer es ist, das mich an ihrem Ton so anzieht: Diese Lakonie gehört unbedingt dazu. Nein, das gäbe es nicht. Was du erlebt hast, kann so nicht gewesen sein. Und ist es doch, in einer anderen, tieferen Dimension.

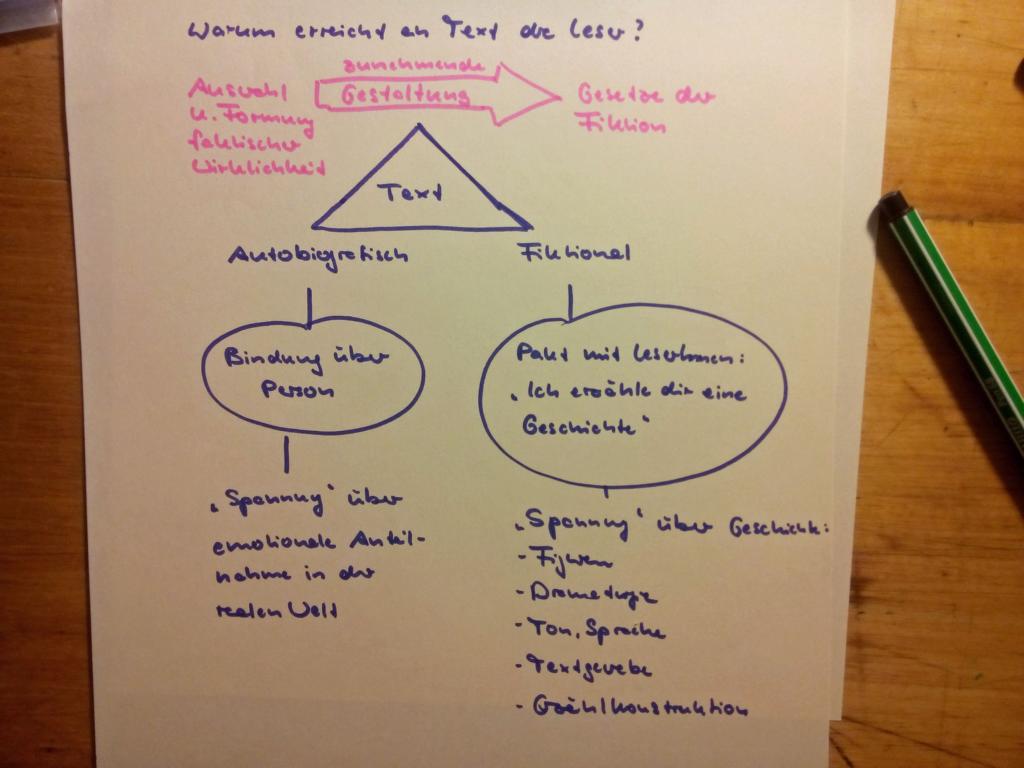

Überhaupt die Tiefe: Sie ist da, aber nicht auserzählt. Kaschnitz’ Geschichten sind klar und genau und eröffnen zugleich einen Raum. Ich mag diese Klarheit, ich mag die Schlichtheit und Prägnanz ihrer Sätze, die Dichte ihrer Geschichten. Das Ungesagte. Es ist nicht die einzige Art zu erzählen, die mich begeistert, berührt und beeindruckt, aber sozusagen die erste, die ursprüngliche. Vielleicht gibt es das für jede Leserin, jeden Leser? Dass eine bestimmte Weise zu erzählen so etwas wie ein Wiedererkennen auslöst? Etwas Derartiges jedenfalls empfand und empfinde ich bei ihren Geschichten (und habe es ein zweites Mal bisher nur bei Marlen Haushofers “Die Wand” empfunden).

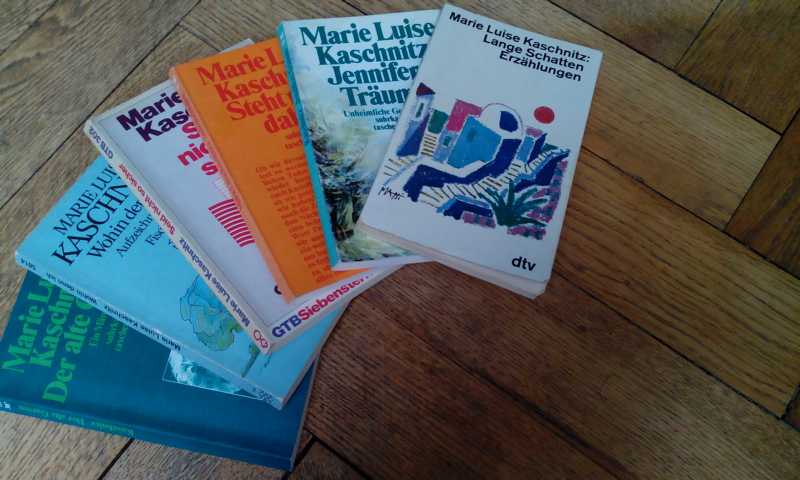

Wenn ich jetzt die Taschenbücher von damals auf dem Tisch liegen sehe – Wohin denn ich, Jennifers Träume, Seid nicht so sicher, Steht noch dahin, Der alte Garten, Lange Schatten -, dann bin ich voller Dankbarkeit. Nicht nur für das intensive Leseerlebnis – ich habe die Bücher vermutlich alle mehrmals gelesen -, sondern auch weil ihre Prosa auf mich einen zweifachen Sog ausübte. Ich wollte schon schreiben, bevor ich Kaschnitz gelesen habe, aber mit ihr hat dieser Wunsch einen Anker in der wirklichen Welt gefunden, an dem ich mich auch viele Jahre später, als ich es endlich, endlich ernsthaft versuchte, noch festhalten konnte. Meine ersten tastenden Schreibversuche waren Kurzgeschichten, nicht aus einem rein praktischen, schreibökonomischen Grund, aus dem viele Prosaautoren zunächst Kurzgeschichten schreiben. Für mich war diese Form von Anfang an mehr als eine Fingerübung, etwas anderes als die Durchgangsstation zur “Königsdisziplin” Roman. Ich wollte diese Form verstehen, ich wollte sie durchdringen, mich in ihr ausdrücken können, weil sie für mich selbst eine Königsform ist. Wer hat mich das gelehrt?

Einige Jahre nach diesen tastenden Anfängen, aber noch immer mitten im Anfang begriffen, verfolgte ich eine Podiumsdiskussion in Kloster Irsee zum Thema “Muss Literatur innovativ sein?” – eine Frage, die mir große Sorge bereitete, wie ich überhaupt umstellt war von Sorge, was das Schreiben betrifft. Zu den Diskutanten gehörte Dagmar Leupold. Sie sagte etwas, das für mich ebenfalls zum Anker wurde: Sie stelle sich Literatur ja nicht so linear vor, sondern eher als einen Raum, in dem es verschiedene Orte gebe, zu denen man sich dazugesellen, sich zugehörig fühlen könne. Mir leuchtete das unmittelbar ein, und ich hatte diesen Raum sofort bildlich vor mir: eine Art Cocktailparty der Literaturgeschichte, in einer ruhigen Ecke Marie Luise Kaschnitz mit Marlen Haushofer ins Gespräch vertieft.

An diesen Raum denke ich oft. Gerne phantasiere ich mir dann einen befreundeten Ober herbei, der bei dieser Party serviert und der mir unter der Hand eine Einladungskarte organisiert hat. Unter Beschwichtigungen – ”Das merkt schon keiner!” – schiebt er mich beherzt und illegal ins Getümmel. Da stehe ich nun unter all den Honoratioren und fremdle vor mich hin. Und denke mir irgendwann: Ja wenn du schon mal da bist … Atme ein paar Mal tief durch, schlängle mich an Thomas Mann, Goethe & Co. vorbei, stehe schließlich vor ihr und flüstere sehr verlegen: Ich wollte nur mal Danke sagen.