Letzten Donnerstag durfte ich – anlässlich einer Lesung im Rahmen der Reihe „Literatur im Salon“ – wieder einmal nach Stuttgart fahren und habe dabei viele nette Leute kennengelernt und alte Bekannte wiedergetroffen. Ich hatte ja 2015 die wunderbare Gelegenheit, ein Vierteljahr im Stuttgarter Schriftstellerhaus zu wohnen, und daher rühren viele Verbindungen, die auch zur Teilnahme an dieser Lesereihe führten, zu der Astrid Braun vom Schriftstellerhaus mich eingeladen hat.

Mein Gastgeber, Moritz Heger, der Lehrer und selbst auch Autor ist und in dessen Räumen die Veranstaltung stattfand, hat mir zwischen der Lesung einige Fragen gestellt, und es entspann sich ein Gespräch, das sich sehr schnell und auf sehr schöne, intensive Weise ins Publikum hinein ausgeweitet hat – das ist ja immer die Traumsituation, die man aber nicht planen, sondern sich nur erhoffen kann.

In meinem Kopf wirken Moritz Hegers Fragen immer noch nach und geben mir die Gelegenheit, mir über einiges klar zu werden – ausführlicher, als man das normalerweise tut. Das Ganze packe ich nun kurzerhand in eine Reihe von Blogposts, die ich nach und nach ergänze. Hier also Teil 1:

Wie kommen Sie zu Ihren Geschichten?

Das ist – wie könnte es anders sein – unterschiedlich. Meist beginnt eine Geschichte lange, bevor ich sie schreibe, und es ist im Nachhinein schwer bis unmöglich, die Entwicklung vom ersten „Blubbern im Kopf“ bis zur einigermaßen konturierten Vorstellung oder gar zum fertigen Text nachzuvollziehen.

Dennoch kommen verschiedene „Dinge“ auf diesem Weg immer wieder vor. Oft sind es zum Beispiel zwei disparate Schnipsel – Sätze, Begebenheiten, Themen, Figuren –, die sich in meinem Kopf zu etwas Neuem verbinden und den Impuls für eine Geschichte geben.

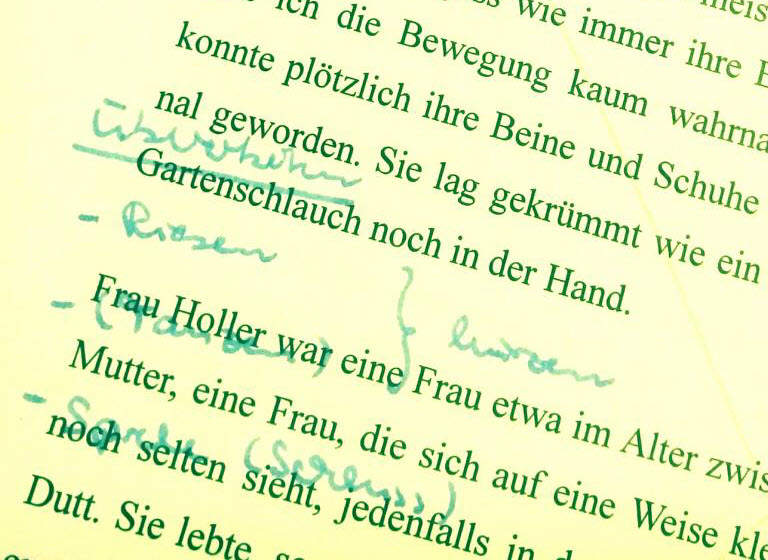

Am besten kann ich das an zwei konkreten Beispielen aus meinem Erzählband „Nachts, weit von hier“ beschreiben:

In der Geschichte „Reparaturen“ etwa waren es ein Satz, der vor vielen Jahren und in einem gänzlich anderen Zusammenhang fiel, und ein kurzer Zeitungsartikel.

Den Satz sagte ein IT-Kollege in der Zeit, als ich noch in Festanstellung arbeitete. Wir hatten ein gemeinsames Büro, und etwas an meinem Schreibtisch war kaputt. Mein Kollege bot mir an, Werkzeug mitzubringen und den Tisch zu reparieren. Wir standen damals alle unter Zeitdruck, und ich winkte ab, ich wollte ihm keine zusätzliche Arbeit machen. Da sagte er: „Ich repariere gern.“ Diesen Satz und die Art, wie er ihn sagte, habe ich nie vergessen. Er schien weit über die konkrete, profane Situation hinauszuweisen und etwas Fundamentales über ihn als Person auszudrücken.

Jahre später begann ich eine Art Fernstudium für Literarisches Schreiben – einer meiner vielen zweifelbeladenen und immer wieder abgebrochenen Versuche, ernsthaft mit dem Schreiben zu beginnen. Ich brach auch diesen Versuch bald wieder ab, aber eine der ersten „Schreibaufgaben“ dieser letztlich zu trockenen und formalistischen „Ausbildung“ war, aus einem Zeitungsbericht eine Geschichte zu entwickeln. Ich stieß auf einen Artikel, in dem es um Vandalismus in einer Schule ging, etliche Klassenzimmer waren verwüstet worden.

Die Zerstörung selbst oder die Täter und deren Verfolgung interessierten mich nicht, aber irgendwie verbanden sich der Satz, den damals mein Kollege gesagt hatte, und dieser Vorfall zu etwas Neuem, das ich für mich selbst inzwischen „den Magnetismus einer Geschichte“ nenne: eine Anziehungskraft, die vorhanden und stark genug sein muss, damit ich mich auf den unsicheren Weg mache und den Versuch unternehme, die Geschichte wirklich zu erzählen.

„Reparaturen“ ist eine der frühesten Texte, die dann mehrere Jahre und etliche Fassungen später im Erzählband landeten, und den Satz sagt darin ein Schülervater, der im Sommer zuvor seine Frau verloren hat und der sich an den Reparaturarbeiten der zerstörten Klassenzimmer beteiligt. Für die Lehrerin, zu der er es sagt, drückt sich in diesem Satz ebenfalls etwas aus, das weit über die Reparaturen der Schulräume hinausgeht.

In „Das Haus“ waren es die persönliche Erfahrung mit einem Hausverkauf und ein Wettbewerbsthema, die sich später zu einer Geschichte verbanden. An dem Hausverkauf hatte mich das – manchmal gruselige – Zusammenprallen einer hochpersönlichen Angelegenheit mit einem geschäftsmäßigen Vorgang fasziniert (persönlich war es eine außerordentlich schlauchende Erfahrung, aber aus Autorinnensicht war es wirklich faszinierend).

Das Ganze hatte sich in meinem Kopf schon von den realen Vorkommnissen gelöst und vage zu einer fiktionalen Geschichte zusammengebraut, und ich hatte das Gefühl, diese Geschichte sollte irgendwie surreal sein, also in einer leicht verschobenen, anderen Wirklichkeit spielen. Aber irgendetwas fehlte.

Zu dem Zeitpunkt wartete ich auf die Themenstellung des jährlichen Würth-Literaturwettbewerbs, an dem ich gerne teilnehmen wollte. In diesem Jahr stellte Jonathan Franzen das Thema, es lautete: Wie fühlt es sich an, ein Tier zu sein?

Ich war furchtbar enttäuscht. Mein erster Gedanke war: Pferdegeschichten sind nun wirklich nicht meins. Ich hakte das Ganze ab.

Dachte ich.

Aber es blieb in meinem Kopf hängen, blubberte weiter und verband sich irgendwann mit dieser Hausgeschichte. Schließlich führte es mich zum Märchen „Der Wolf und die sieben Geißlein“, das dann die Hintergrundfolie für „Das Haus“ bildete und es für mich zu einer Art bösem Märchen machte. Letztlich hat mir also kein Geringerer als Jonathan Franzen das fehlende „Zweite“ geschenkt, um diese Geschichte schreiben zu können.

Dass ich damit den ersten Preis des Würth-Literaturwettbewerbs gewann, erfuhr ich zu einem Zeitpunkt, als ich mitten im Zweifel-Tunnel mit einem ganz anderen Text war. Ich weiß noch, dass ich gerade eine Liste schrieb – erstens, zweitens, drittens –, was zu tun, zu recherchieren und zu überlegen war, um mit der Geschichte voranzukommen. Listen sind nicht das allerbeste Mittel, um einen Text zu schreiben, aber doch (leider) immer wieder ein Mittel der Wahl gegen Zweifel. Dann kam der Anruf. Und haute mich um.

Der Text, über dem ich damals brütete, ist immer noch nicht geschrieben. Wer weiß, eines Tages …

Den Text „Reparaturen“ kann man übrigens auch in dem Literaturpodcast „Wir lassen lesen“ auf kubiss.de nachhören. Ich würde ihn heute wohl anders lesen – aber so ist es ja immer. Alles im Fluss …