Anlässlich der Stuttgarter Schreibwerkstatt hatte ich neulich einiges zu Erinnern und Schreiben notiert. Inzwischen hat der erste Teil der Werkstatt stattgefunden, und ich habe dort ein paar Gedanken in die Runde getragen, die ich hier noch einmal versuche auszuformulieren und weiterzuspinnen (Ende offen, denn als der Text fertig war, kam mir die Idee, dass man das Ganze noch mal von ganz anderer Seite her durchdenken müsste. Aber irgendwo muss man ja anfangen).

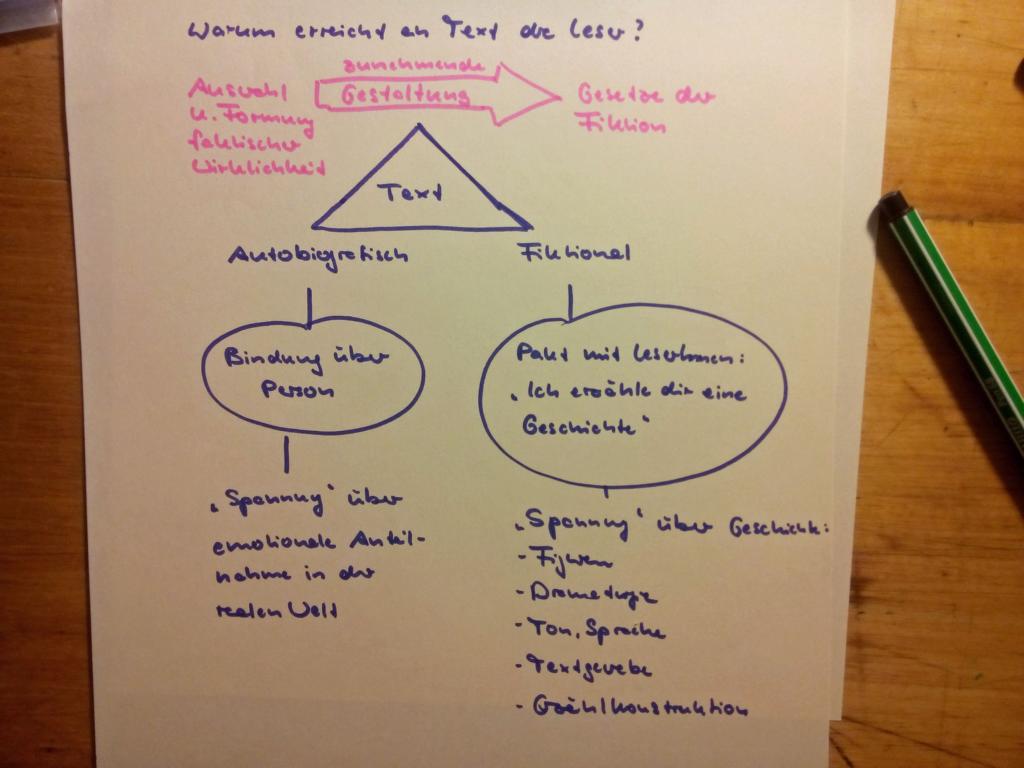

Ausgegangen bin ich von eigenen Lektüre-Erfahrungen und der Frage, welche Texte mich aus welchen Gründen erreicht haben und was das fürs Schreiben von autobiografischen Geschichten einerseits und fiktionalen andererseits bedeutet.

Beispiele

Erinnerung kann Quelle und Ausgangspunkt vielfältiger literarischer Texte sein. Aus einem autobiografischen Stoff muss kein autobiografischer Text werden, der Stoff kann auch als Ursuppe für eine fiktionale Geschichte dienen. Diese Geschichte, wenn sie abgeschlossen ist, enthält womöglich nur noch Spurenelemente der faktischen Realität, die im Entstehungsprozess einmal der Impulsgeber war. Bei einigen fiktionalen Geschichten weiß man etwas über solche autobiografischen Bezugspunkte, etwa bei Arundhati Roys Roman “Der Gott der kleinen Dinge”, der hineinerzählt ist in den Ort Ayemenen, in dem die Autorin aufwuchs. Das zu wissen ist zwar interessant, gehört aber in eine andere Welt als der Roman selbst, der sich seine gänzlich eigene und eigenständige Wirklichkeit schafft.

Manche Texte bleiben aber auch nah am autobiografischen Erleben und erzählen aus diesem heraus. Beispiele gibt es viele, mir fallen dazu “Nur nicht unsichtbar werden” von Nuala o’ Faolain oder “Es wird mir fehlen, das Leben” von Ruth Piccardie ein. Und auch Übergangsformen finden sich. Leonhard Franks Roman “Links, wo das Herz ist” beispielsweise erzählt in der dritten Person von Michael, ganz so, als handele es sich um eine rein literarische Figur. Dennoch weiß ich als Leserin, dass dahinter Leonhard Frank selbst steht und es sein Leben ist, das erzählt wird.

Auch wenn es diese Mischformen gibt, sind die Wirkungsweisen von autobiografischen und fiktionalen Texten unterschiedliche.

Was bindet mich an einen Text?

Die emotionale Bindung geschieht bei autobiografischen Texten über die Person, und zwar unabhängig davon, ob ich diese (persönlich oder als Person des öffentlichen Lebens) kenne oder kannte (und unabhängig davon, ob diese Bindung von Sympathie oder Antipathie gespeist wird). Ihre Geschichte muss mich aus irgendeinem Grund interessieren, aber emotional erreicht sie mich letztlich deswegen, weil ich weiß, dass es diesen Menschen gibt oder gab. Das ist der Grund, warum mich seine Geschichte berührt. Die Spannung, die der Text erzeugt, geschieht über dieses Bewusstsein.

Bei einem fiktionalen Text entsteht die Bindung durch so etwas wie den Pakt zwischen Autorin und Leser: Ich erzähle dir eine Geschichte. Die Spannung einer Geschichte baut sich über Figuren, Dramaturgie / Textgewebe, Ton / Sprache, Erzählkonstruktion auf. Vermutlich stehen auch dabei die Figuren im Zentrum – aber eben anders als Personen aus der Welt der faktischen Realtität.

Sibylle Knauss schreibt in ihrem (sehr lesenswerten!) Buch ”Schule des Erzählens”:

“Das Interesse des Lesers oder Zuschauers an der Erzählung ist personal, das heißt so emotional, wie unser Interesse an Personen es immer ist, ob wir ihnen als Zeitgenossen im Leben, in Medien oder in fiktionalen Entwürfen begegnen.” (S. 11)

Das stimmt sicherlich – einerseits. Andererseits ist eine Person etwas anderes als eine Figur, und das hat Auswirkungen auf die emotionale Bindung und die Bedingungen, unter denen sie entsteht und über die Länge eines Textes erhalten bleibt – oder eben nicht.

Personen und Figuren

Wenn ich mich für eine Person und ihr Leben interessiere, dann ist mir bewusst, dass dieses Leben so verschlungen, so wenig stringent, so sehr dem Zusammenspiel von Umwelt, Zufall, eigener und fremder Entscheidung unterworfen ist, wie Leben eben immer ist. Ich folge diesen Verschlingungen mit Spannung, weil ich dieser Person folge, sozusagen bedingungslos (nein, nicht ganz: gut geschrieben muss es dennoch sein, Auswahl und Gestaltung spielen auch hier eine Rolle, aber ansonsten bin ich zu allem bereit).

Wenn ich mich für eine Figur und ihre Geschichte interessiere, dann erwarte ich, dass diese Geschichte gerade etwas anderes ist als die “Ungeformtheit” gelebten Lebens. Dass sie mir etwas über das Leben erzählt auf andere Weise, als das Zeugnis-Ablegen von autobiografischer Realität es könnte, so interessant, gut ausgewählt und gestaltet auch immer. Dass alles, was darin geschieht, diesem Erzählwillen geschuldet ist – selbst dann, wenn sie von nichts anderem erzählt als dem Zusammenspiel von Umwelt, Zufall, eigener und fremder Entscheidung im Leben dieser Figur. Dass hinter all dem eine erzählende Instanz steht, die sich entschieden hat, mir dies und nichts anderes so und nicht anders zu erzählen. Ich brauche nicht zu wissen warum, aber ich muss spüren, dass sie einen Grund hat, und zwar einen triftigen. Gerade weil Erfindung potenziell alles darf, ist der Anspruch an die erfindende Instanz hoch, mit dieser Freiheit gut umzugehen. Ursula März hat beim Bachmannwettbewerb 2003 in der Besprechung von Inka Pareis Romananfang “Was Dunkelheit war” den Begriff der literarischen Notwendigkeit angeführt, um seine Qualität zu beschreiben (im Video etwa ab Min. 17:23). Eine Figur, ihre Geschichte und die Art, wie sie erzählt wird, muss literarische Notwendigkeit haben.

Bezogen auf den Roman formuliert Milan Kundera es kurz und bündig so:

„Der Roman erforscht nicht die Realität, sondern die Existenz.“ (Milan Kundera, zitiert nach Peter Bieri)

Aus diesem Unterschied folgt alles Weitere.

Folgen fürs Schreiben

Auch wenn es Mischformen gibt, tut man also gut daran, sich zu entscheiden, wohin die Reise gehen soll mit einem Text: autobiografisch oder fiktional? Und sich klarzumachen, dass diese Entscheidung grundlegende Auswirkungen auf alle weiteren hat, die man im Laufe des Schreibens treffen muss.

Vielleicht könnte man sagen, dass Geschichten und Leben zwei unterschiedliche Arten von Wirklichkeit schaffen. Darin bemisst sich auch Glaubwürdigkeit unterschiedlich, oder sie kommt auf verschiedene Weise zustande. Es ist mir beim Schreiben schon oft begegnet (und ich wünschte, ich hätte mir die Beispiele gemerkt): Nicht alles, was tatsächlich erlebt ist, ist auch erzählerisch glaubwürdig. Und umgekehrt: Nicht alles, was erzählerisch glaubwürdig ist, ist auch real wahrscheinlich (etwa die aberwitzigen Situationen in John Irvings “Die wilde Geschichte vom Wassertrinker” und vielen anderen seiner Romane). Darüber hinaus: Nicht alles, was tatsächlich erlebt und als solches eindrücklich ist, ist erzählerisch vorteilhaft. In einer fiktionalen Geschichte kann es beispielsweise zum Klischee gerinnen.

Zeugenschaft in der faktischen Realität – “Aber genau so war es!” – nutzt zur Verteidigung fiktionaler Geschichten also rein gar nichts. Das ist die schlechte Nachricht. Und zugleich die gute.